麦姆斯咨询 | 2023-12-08至2023-12-10 | 无锡新吴区

本课程深入讲解红外探测器及其读出电路(ROIC)发展历程和产业现状,内容覆盖从短波红外至长波红外,并结合量子点、人工微纳结构(例如超构表面)等技术论述创新之道。

主办单位:麦姆斯咨询

协办单位:上海传感信息科技有限公司

一、课程简介

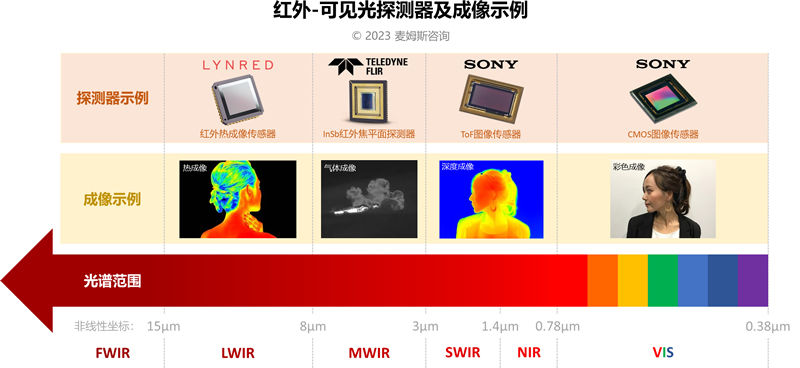

红外光(Infrared Light)或简称为红外(Infrared),是指波长介于微波与可见光之间的电磁波,其波长通常规定在0.78至1000微米范围内,并可进一步细分为:近红外(0.78至1.4微米);短波红外(1.4至3微米);中波红外(3至8微米);长波红外(8至15微米);远红外(15至1000微米)。由于红外不仅可用于2D和3D成像,还可揭示物质的属性和状态,例如成分、形状、表面纹理、温度等,因此研制合适的光电探测器将红外信号接收并可视化显得尤为重要,而敏感材料是实现高效光电转换的基础。随着科学技术的不断进步,红外探测器朝着高分辨、高动态范围、高帧率、三维成像、宽光谱等方向发展,同时利用人工微纳结构和红外探测器的片上集成技术,实现强度、相位、偏振、光谱等多维信息融合感知,还可以通过3D堆叠技术实现片上感存算一体化。如今,红外探测器已经成为一个国家的战略性技术,在国家安全、军用装备、国民经济中发挥着关键作用。

红外-可见光探测器及成像示例(来源:麦姆斯咨询)

近红外探测器的敏感材料以硅(Si)、锗(Ge)和铟镓砷(InGaAs)为主。其中,Si技术路线最成熟(背照式和堆叠式技术正成为主流)并且成本低,因此成为手机、电脑、可穿戴设备、汽车等大众消费产品的首选。以智能手机为例,近红外探测器已被应用于基于光强或飞行时间(ToF)的接近传感、基于结构光的3D人脸识别、基于ToF的3D激光雷达;CMOS图像传感器+近红外滤光片也被应用于手机屏下指纹识别。此外,近红外光谱分析技术能够获取物质的成分信息,帮助人类看清事物的本质。近些年,光谱仪借助微纳制造技术的进步和计算能力的提升实现微型化和智能化,有望渗透至我们生活的方方面面。

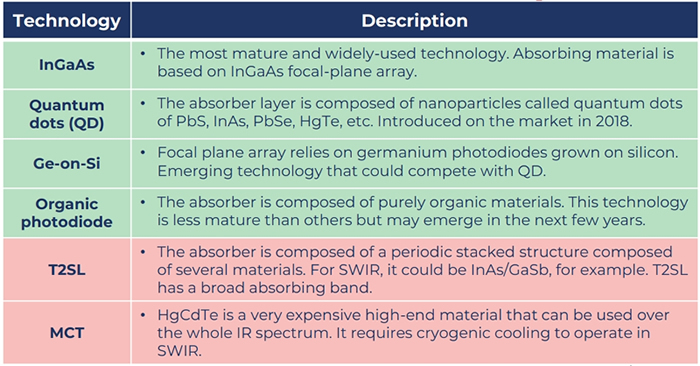

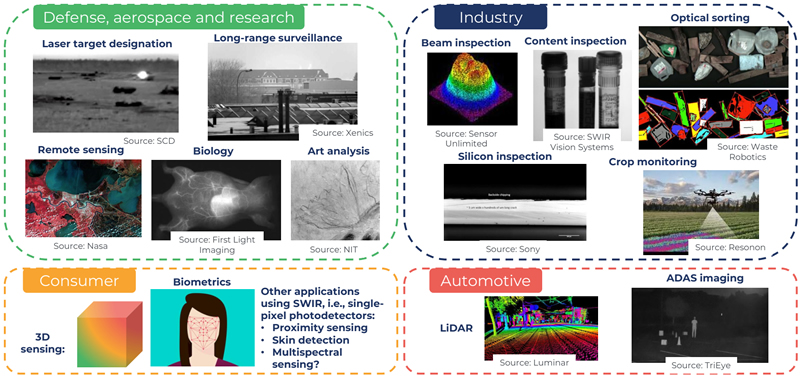

短波红外探测器的敏感材料包括InGaAs、量子点(Quantum Dot,QD)、Ge-on-Si、有机半导体、Ⅱ类超晶格(T2SL)、碲镉汞(HgCdTe,MCT)等。其中,InGaAs技术路线最成熟并获得广泛应用,百万像素高性能、高密度InGaAs大面阵焦平面阵列在欧美先进国家及日本实现了产业化,最小像元中心距达到5微米。为了进一步减小像元中心距,提高分辨率和阵列规格,同时降低成本,量子点和Ge-on-Si两种技术路线正快速进入产业化发展之路,并且量子点似乎是最有可能集成到消费类设备中的技术。目前,短波红外探测器市场仍然以国防和航天航空需求为主,但是工业检测、手机屏下3D传感、汽车激光雷达等应用孕育了高增长的期望,以索尼和意法半导体为代表的CMOS图像传感器领先厂商纷纷入局。根据Yole报告数据显示,全球短波红外探测器出货量将从2022年的1.1万颗激增至2028年的1.08亿颗,相关的短波红外相机及模组市场规模将达到29亿美元。

短波红外探测器技术路线(来源:Yole)

短波红外探测器应用领域

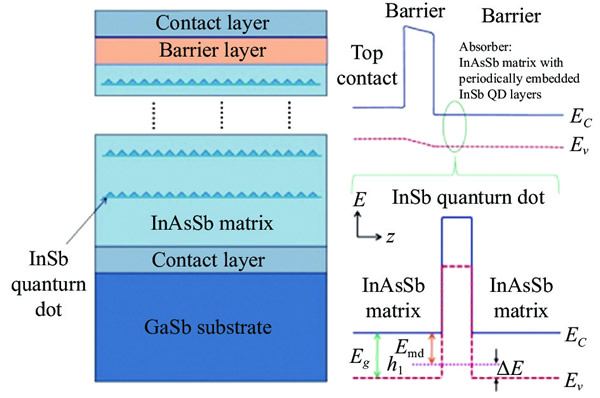

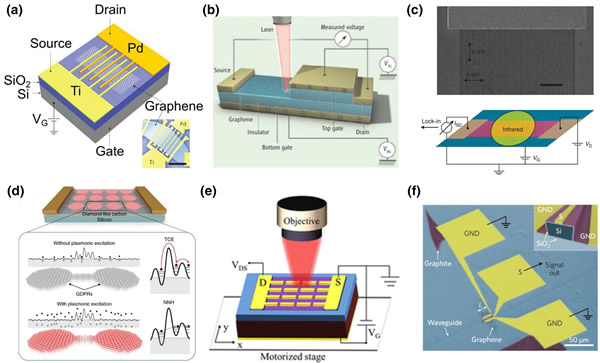

中波红外的敏感材料包括以锑化铟(InSb)为代表的锑化物、HgCdTe、量子阱(Quantum Well,QW)等。其中,InSb晶体是典型的III-V族窄带隙半导体材料,较早被用于制备红外探测器。为了改善光电响应特性,研究人员还采用掺杂方法改变InSb组分,形成多元新型合金材料,以及采用量子结构形成InSb低维材料。进入21世纪特别是近10年来,红外技术的重要进展之一是大规格及高工作温度(HOT)型InSb基红外凝视型焦平面阵列探测器的开发和应用。将大规格(高清分辨率格式)InSb基红外探测阵列芯片与大规模硅基CMOS型读出电路阵列芯片混合集成,得到红外高分辨率成像器件;结合材料设计和探测器结构设计,还实现了如nBn型高工作温度(超过150 K)红外焦平面阵列探测器。此外,以石墨烯、黑磷、二维碲烯、准一维BaTiS3为代表的低维材料具有带隙可调性、光学偏振敏感性、与硅芯片的可集成性,为中波红外探测器注入了新活力。目前,中波红外探测器的应用领域包括气体探测、气象遥感、工业监测、红外制导、军事侦察等。

InSb量子点-势垒型中波红外探测器(DOI: 10.1117/12.920685)

基于石墨烯的中波红外探测器(DOI: 10.1016/j.mattod.2021.09.021)

长波红外的敏感材料根据工作原理分为热敏感型和光子敏感型两大类。热敏感型包括:(1)热敏电阻型,包括氧化钒(VOx)、非晶硅(α-Si)等;(2)热电偶/热电堆型,包括铋-锑(Bi-Sb)、硅-金(Si-Au)、P-N多晶硅等;(3)热释电型,包括钛酸锶钡(BST)、锆钛酸铅(PZT)、铌酸锂(LiNbO3)等。光子敏感型包括HgCdTe、T2SL、量子阱等,通常工作时需要制冷,主要面向国防军事应用。长波红外探测器在新冠肺炎疫情期间发挥了重要作用,是额温枪、耳温枪、热成像体温筛检系统的关键元器件。近些年,中国红外热成像产业链发展成熟,推动核心探测器成本迅速下探,从而带来了新的发展机遇,例如汽车红外夜视、智能手机热像仪、智能楼宇、巡检机器人,以及各种个人视觉应用(护目镜、狩猎、户外观察)。

长波红外探测器产品及应用领域

在本次培训课程中,麦姆斯咨询特别邀请在红外探测与成像技术领域颇有建树的科研学者及企业高管,为大家深入讲解红外探测器及其读出电路(ROIC)发展历程和产业现状,内容覆盖从短波红外至长波红外,并结合量子点、人工微纳结构(例如超构表面)等技术论述创新之道,同时根据应用需求展望未来趋势。课程内容包括:(1)红外探测、成像及测温技术综述;(2)量子点红外探测与成像技术及产业化进展;(3)基于超构表面的中红外成像和检测原理及应用进展;(4)基于光学纳米天线的中波和长波红外探测器;(5)红外偏振成像技术及应用;(6)仪器用高性能热释电红外探测器关键技术及器件;(7)微测辐射热计红外探测器技术及应用;(8)碲镉汞(HgCdTe)红外探测器及应用;(9)锑化物超晶格红外探测器;(10)红外焦平面探测器读出电路设计;(11)高性能红外集成传感读出电路设计。

二、培训对象

本课程主要面向红外探测及成像产业链上下游企业的技术人员和管理人员,以及高校师生,同时也欢迎其他希望了解红外探测、红外成像的非技术背景人员参加,如销售和市场人员、投融资机构人员、政府管理人员等。

三、培训时间

2023年12月8日~10日

授课结束后,为学员颁发麦姆斯咨询的结业证书。

四、培训地点

无锡市(具体地点以培训前一周的邮件通知为准)

五、课程内容

课程一:红外探测、成像及测温技术综述

老师:浙江大立科技股份有限公司 副总经理 姜利军

红外探测器是一种可以将红外光信号转变为可度量的电信号的换能器。根据能量转换原理,红外探测器通常分为热探测器(热阻效应、热伏效应、热气动效应、热释电效应)和光子探测器(光生伏特效应、光电导效应、光电磁效应、光发射效应)两大类;根据工作温度,可分为非制冷型探测器和制冷型探测器两大类。随着红外探测器在新材料、新结构、新工艺和光机电集成一体化等方面不断探索,各种红外系统及应用也在推陈出新。本课程详解红外探测理论及技术,剖析全球红外探测器产业竞争格局,介绍红外成像及测温应用和市场,为学员们理解后续课程奠定坚实的基础。

课程提纲:

1. 红外探测器概念及技术路线:制冷 vs. 非制冷,热探测器 vs. 光子探测器;

2. 非制冷红外探测器技术:设计、制造及封装;

3. 非制冷红外探测器发展历史、趋势、竞争格局;

4. “新型”热红外探测原理;

5. 红外图像处理及测温技术概述;

6. 红外热成像市场与应用分析。

课程二:量子点红外探测与成像技术及产业化进展

老师:北京理工大学 教授 唐鑫

量子点(QD)也被称为半导体纳米晶体,是一种准零维的半导体纳米结构(球形或类球形),直径尺寸一般在2~20纳米范围内,由于电子和空穴被量子限域,连续的能带结构变成具有分子特性的分立能级结构,从而表现出优异的光电特性。胶体量子点具有带隙可调、可溶液制备及加工的特性,在短波红外区域有很强的吸收,在解决短波红外探测器的成本与便携问题方面具有极大潜力。当前,大部分胶体量子点探测器探测波长限于短波红外区域,将探测波长拓展至中波红外与长波红外并提升探测率是未来的重要课题。本课程深入讲解胶体量子点红外探测器核心技术及其在光谱探测及成像方面的应用,最后总结技术发展路线及产业化进展情况。

课程提纲:

1. 红外胶体量子点概述;

2. 单点型量子点红外探测器发展概况;

3. 短波红外量子点成像焦平面阵列;

4. 中波红外量子点成像焦平面阵列;

5. 双色/宽光谱量子点成像焦平面阵列;

6. 量子点焦平面发展路线图及产业化。

课程三:基于超构表面的中红外成像和检测原理及应用进展

老师:浙江大学 研究员 马耀光

中红外波段包含两个大气窗口及分子指纹区,在红外成像与物质检测方面具有重要应用。传统中红外光学器件在成像方面受材料、加工等限制成本昂贵、加工复杂;在检测方面,受分子吸收截面小的限制,检测灵敏度低,对微量化学物质检测具有较大挑战。超构表面(metasurface)是由亚波长尺度的人造单元构成的二维结构阵列,具有体积小、易集成、调控自由度高等特点,能够为制造低成本、轻型化、集成化的中红外光学器件提供一种新的实现方案。表面增强红外吸收能够有效增强分子振动信号,提高检测灵敏度。本课程讲解中红外超构表面在电磁波调控方面的机理及其中红外检测应用的原理,着重阐述超构表面在中红外波段的成像与检测领域的研究进展,包括偏振成像、可调及可重构超表面、与红外焦平面阵列集成的超构表面等。

课程提纲:

1. 三维超构材料与二维超构表面的概念;

2. 超构透镜的特点与优势;

3. 中红外成像与探测的技术原理;

4. 基于超构表面的中红外成像器件与原理;

5. 基于超构表面的中红外探测器件与原理。

课程四:基于光学纳米天线的中波和长波红外探测器

老师:华中科技大学 教授 易飞

光学纳米天线是一种由亚波长结构组成的超构表面(metasurface)——由具有特殊电磁属性的人工原子按照一定的排列方式组成的二维平面结构,可实现对入射光的振幅、相位、光谱、偏振等参数的灵活调控,具有强大的光场操控能力。利用光学纳米天线调控红外探测器像元的光谱响应,能够实现多光谱窄带探测的技术路线,以摆脱对分立窄带滤光片的依赖。此外,还可以利用大口径的全硅超构透镜替代传统的折射透镜,以构建轻量、无热化长波红外成像的技术路线。本课程从光学纳米天线阵列的工作原理出发,重点讲授基于光学纳米天线的红外探测器及其在气体检测、红外成像与测温领域的应用。

课程提纲:

1. 光学纳米天线阵列的工作原理、结构和材料体系;

2. 基于光学纳米天线的多光谱红外探测器及气体检测应用;

3. 基于光学纳米天线的红外超构透镜及成像与测温应用;

4. 基于光学纳米天线的红外探测器总结与展望。

课程五:红外偏振成像技术及应用

老师:华中科技大学 教授 易飞

偏振是光的重要物理特性之一,地表或大气中的目标在反射、散射、透射和辐射光时会产生由自身特性所决定的特定偏振信息,并且这些偏振信息可用于分析目标的形状轮廓、表面粗糙度、纹理图案以及材料的物理化学特性等。传统的红外成像技术用于获得一定红外光谱波段的光辐射强度图像,而红外偏振成像技术在此基础上增加了新的偏振维度信息,可用于反伪装、抗干扰、提高复杂背景下目标的探测识别能力。近些年,超构光学元件(光学超构表面器件)加速从实验室走向产业界,并赋能红外偏振成像以实现商业化落地。2023年,博升光电推出全球首款偏振结构光3D视觉相机,解决了多径反射、镜面成像等问题,用于工业、物流、服务机器人;Metalenz推出全球首款超构光学偏振传感方案Polar ID,可以准确捕捉人脸独特的“偏振特征”,用于智能手机人脸认证。本课程详解偏振敏感型超构表面及其红外偏振成像应用,总结与展望红外偏振成像技术发展趋势。

课程提纲:

1. 红外偏振成像技术概述;

2. 偏振敏感型超构表面设计;

3. 基于超构表面的红外偏振成像技术;

4. 红外偏振成像技术应用及展望。

课程六:仪器用高性能热释电红外探测器关键技术及器件

老师:有研科技集团有限公司 主任研究员 明安杰

热释电红外探测器凭借制备工艺简单、成本低廉、结构紧凑、体积小巧等特点,广泛应用于人体探测、气体检测、火焰探测、火灾预警等诸多领域,在热探测器市场中占有重要地位。有研科技集团有限公司经过自主科技攻坚,突破了高性能热释电红外探测器系列关键技术,并具备批量供货的能力,形成了基于电压型、电流型读出,单通道、双通道以及多种滤波片组合的系列化产品,主要应用包括:面向医疗领域医院及家庭的呼吸监测系列仪器;面向工业安全及排放监测领域的CO2、CO、NOx、SO2及CH4系列烷烃类气体识别及浓度测定;室内外空气环境、汽车轿厢空气质量监测、电池安全预警监测;红外光谱仪器以及国防军工等。本课程剖析高性能热释电红外探测器关键技术、研究及产业现状、未来发展趋势,并分享典型应用案例。

课程提纲:

1. 热释电效应及材料体系;

2. 光热电效应及探测器关键技术;

3. 热释电红外探测器研究及产业现状;

4. 热释电探测器件典型应用场景案例分享;

5. 热释电材料及探测器发展趋势。

课程七:微测辐射热计红外探测器技术及应用

老师:上海巨哥科技股份有限公司 总经理 沈憧棐

基于MEMS技术的微测辐射热计探测器是目前最成熟、市场占有率最高的主流非制冷红外探测器,已经成为体温筛查、车载夜视、工业检测等民用热成像领域的主力军。这种红外探测器主要利用氧化钒(VOx)薄膜、非晶硅(a-Si)等热敏材料的电阻变化来测量辐射热量(物理过程:吸热产生温升→电阻变化→读出信号),其结构材料的热导率与MEMS制造工艺能力共同决定着探测器的性能。同时由于绝热需要,微测辐射热计探测器通常采用真空金属/陶瓷封装,这增加了封装的难度与成本。为此,晶圆级真空封装应运而生,可有效降低成本,促进消费类应用。本课程全面讲授微测辐射热计探测器的工作原理、关键技术、产业现状及技术趋势,最后介绍典型红外热成像系统及应用。

课程提纲:

1. 红外热成像基本原理及红外探测技术路线;

2. 微测辐射热计红外探测器工作原理、结构及材料体系;

3. 微测辐射热计红外探测器设计、制造、封装和测试;

4. 微测辐射热计红外探测器产业现状及技术趋势;

5. 红外热成像系统及应用:机器视觉、过程监控、设备维护、消费类应用。

课程八:碲镉汞(HgCdTe)红外探测器及应用

老师:武汉高芯科技有限公司 副总经理 周文洪

碲镉汞(HgCdTe)属于带隙可调半导体材料,凭借其在宽红外波段(波长为1~16微米)展现出的超高性能,在红外探测器领域扮演着不可替代的角色,目前是重要战略及战术应用中的首选材料体系。而掺杂调控技术直接影响着碲镉汞红外探测器的电学性能,在短波和中波红外波段,碲镉汞材料常采用本征掺杂;在长波红外波段,碲镉汞材料多采用非本征掺杂,以解决少子寿命减小及暗电流增大问题。空间遥感、气象探测、航空航天以及军事侦测是碲镉汞探测器的主要阵地,近年来也逐渐在搜索救援、气体检测等民用领域凸显身影。本课程将从光子探测器的工作原理及敏感材料出发,重点剖析碲镉汞红外探测器的主要技术问题和解决方案,并探讨其产业现状及应用前景。

课程提纲:

1. 碲镉汞材料的技术特点;

2. 碲镉汞红外探测器的批量制造;

3. 碲镉汞红外探测器的技术发展;

4. 碲镉汞红外探测器市场与供应商;

5. 碲镉汞红外探测器的应用。

课程九:锑化物超晶格红外探测器

老师:武汉高芯科技有限公司 副总经理 周文洪

Ⅱ类超晶格(T2SL)是一种人工光电材料,其体系主要由InAs、GaSb和AlSb构成。通过设计这种材料的能带结构,可使探测器的响应光谱覆盖整个红外波段范围。锑化物Ⅱ类超晶格材料具有俄歇复合率低、电子有效质量大、材料均匀性好等特点,在高性能制冷型红外探测器领域具有一席之地。与碲镉汞红外探测器相比,Ⅱ类超晶格探测器具有更低的暗电流及更高的工作温度;与量子阱红外探测器相比,Ⅱ类超晶格探测器具有更高的量子效率及更长的载流子寿命。提高制冷型红外探测器工作温度的关键在于降低器件的暗电流、提高器件的量子效率。因此,除了在能带结构及材料生长领域进行不断的研究开发,器件制备领域也是一个重要的优化方向。本课程详解锑化物超晶格红外探测器技术特点、发展趋势、批量制造及典型应用。

课程提纲:

1. 制冷红外探测器发展历程;

2. 锑化物超晶格红外探测器的技术特点;

3. 锑化物超晶格红外探测器的技术发展;

4. 锑化物超晶格红外探测器的批量制造;

5. 锑化物超晶格红外探测器的应用。

课程十:红外焦平面探测器读出电路设计

老师:昆明物理研究所 副总工程师、研究员 姚立斌

为了获得最大的光学增益,将感光阵列芯片放置在成像透镜的焦平面上,因此将此类感光阵列芯片称为焦平面探测器。红外焦平面探测器芯片组通常由焦平面阵列(FPA)芯片和CMOS读出电路(ROIC)芯片通过铟球倒装互连而成,用于获取红外图像信号。CMOS读出电路芯片的基本功能是进行红外光信号的转换、放大以及多路传输。为了获得更高的空间分辨率和光谱分辨率,或通过单个探测器获得更大的视场,红外焦平面探测器正朝着大面阵、小像素、多色化的方向发展,这对读出电路芯片设计提出了诸多挑战。采用像素级ADC数字读出电路是针对超大规模、多色多谱段探测所带来的数据传输率瓶颈问题的解决方案。而且只有基于像素级ADC高速数字读出技术,通过SoC读出电路芯片开发,才能实现片上非均匀性校正、片上数字图像处理等功能,真正实现“智能型”红外焦平面探测器。本课程综述红外焦平面探测器读出电路发展之路,深入讲解信号链路分析及读出电路设计。

课程提纲:

1. 红外焦平面探测器及读出电路;

2. 红外焦平面探测器读出电路发展现状;

3. 红外焦平面探测器读出电路信号链路分析;

4. 红外焦平面探测器读出电路设计;

5. 红外焦平面探测器读出电路技术展望。

课程十一:高性能红外集成传感读出电路设计

老师:东南大学 教授 吴金

在机载激光探测和武器制导应用中,一般需要广角红外成像与激光测距成像配合实现目标识别。国内外已有诸多学者实现了基于共口径或多组光学系统的红外复合探测系统。此类系统中往往需要多条光路和多个焦平面阵列进行成像,通过后期数据处理进行数据融合,增加了系统成本和复杂度,而且为多种传感器的视场对齐和图像融合带来了难度。而主/被动双模式测距成像系统只需一组焦平面阵列和光学通路就能实现主动激光成像和被动热成像,系统运行效率高、成本低、尺寸和重量小,拥有良好的应用前景,已成为红外激光雷达的关键技术和发展趋势之一,并催生主/被动红外成像读出电路芯片的需求,该芯片设计难点在于需要在很小的像元面积内实现多种成像功能。本课程从红外传感器的读出电路需求出发,重点讲解被动红外成像、主动红外测距等多功能读出电路设计要点,最后总结与展望红外集成传感读出电路。

课程提纲:

1. 红外传感器读出电路(ROIC)概述:类型与需求;

2. 针对光电流信号的电阻感应与电容积分检测电路设计;

3. 针对红外飞行时间(ToF)信号的TDC电路设计;

4. 多功能红外集成传感器读出电路设计;

5. 红外集成传感读出电路总结与展望。

六、师资介绍

姜利军,博士,毕业于美国新泽西理工学院(New Jersey Institute of Technology)材料科学与工程学专业,担任浙江大立科技股份有限公司副总经理。他长期从事非制冷红外焦平面探测器研制及生产,先后实现了数款红外探测器的批量化制造和大规模应用。此外,他还担任“核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品(简称:核高基)”、“重大科学仪器设备开发”等国家重点专项负责人。

唐鑫,博士,北京理工大学光电学院教授,任中国光学学会光电技术专业委员会常务委员、中国光学工程学会红外技术及应用专业委员会委员、某光电子专业组专家库专家、《激光与光电子学进展》青年编委(2022-2024年)。他于2020年入选国家级青年人才、2021年入选中国科协青年人才托举工程,并获得仪器仪表学会金国藩青年学子奖学金。他曾主持国家自然科学基金重点项目、国家重点研发计划变革性技术关键科学问题专项、某重点基金及预研项目等。发表学术论文60余篇,包括Nature Photonics、Science advances等期刊上的高水平论文,出版英文专著一本《Application of Advanced Quantum Dots Films in Optoelectronics》。授权发明专利1项,实用新型8项。唐鑫教授围绕红外成像芯片大面阵、高灵敏、多波段探测需求,创新胶体量子点红外焦平面技术路线,创办“中芯热成科技(北京)有限责任公司”,现为国家级高新技术企业、中关村高新技术企业、创新型及科技型中小企业,并入选北京市自然科学基金依托单位,获得“创客北京2022”创新创业大赛新一代信息技术产业十强,累计融资6000余万,并在工业分选、军用吊舱等领域获得应用。

马耀光,博士,浙江大学百人计划研究员、博士生导师。2018年入职浙江大学,在任职期间,带领的纳米光学团队(NanoOptics @ ZJU)长期致力于研究介观尺度上光与物质相互作用的机理与相关效应。他目前的研究兴趣包括超构表面器件、计算成像与计算光谱、精密检测与智能传感等方向,其团队研究领域涉及多学科交叉,涵盖科学探索、工程应用等多个方面。近年来,他在包括Science、eLight等国际重要学术期刊上发表40余篇高影响力学术论文,多篇为ESI高被引论文,单篇最高引用超过1000次。2017年、2021年在Science分别发表两篇关于随机结构超构材料的工作,并入选英国物理协会(IOP)旗下Physics World杂志评选“Breakthrough of the Year 2017”、中国科学报社评选的2021年光学领域十大社会影响力成果、中国激光杂志社评选的2021中国光学十大进展、国家科技部评选的2021年度“中国科学十大进展”候选进展。他主持了多项研究项目,包括基金委优青项目、中组部青年特聘专家项目,浙江省杰青、中央军委科技委创新特区项目、国家自然科学基金项目、校企合作项目等,申请并获得授权发明专利三十余项。他还是Science、Nature Electronics、Nature Sustainability等三十余个国际期刊的审稿人;为自然科学基金委、教育部等重点项目、人才项目担任评审专家;担任《中国科学:技术科学》青年编委、《红外与激光工程》青年编委、中国工程院《信息与电子工程前沿(英文)》通讯专家;在国内外知名学术会议多次做邀请报告、担任分会场主席。

易飞,博士,华中科技大学光学与电子信息学院教授,博士生导师。他的研究领域包含光子集成电路、纳米光子学、等离激元与超构材料、红外探测成像器件等。本科及硕士毕业于浙江大学信息与电子工程学系。在美国读博期间参与了国防高级研究计划局(DARPA)的“Super Molecular Photonics(MORPH)”项目,开展了基于透明导电氧化物电极的高速低功耗电光调制器的研发工作,并作为访问学者工作于新加坡科技局数据存储研究中心(ASTAR-DSI)。2011年获美国西北大学电子工程与计算机科学系博士学位。后于宾夕法尼亚大学材料科学与工程学系从事博士后研究,期间开展了基于光学天线的光谱/偏振敏感型红外热探测器的研发工作。2015年9月入职华中科技大学光电信息学院工作,主持了国自然青年项目、面上项目、国家重点研发计划课题,装备发展部预先研究领域基金项目、华科-海康威视联合实验室横向技术开发项目、烟台开发区科技领军人才项目等,并参与了国家重点研发计划青年项目、国家重点研发计划子课题。截止目前,在Nature Photonics、Nature Communications、Nano Letters等期刊上发表论文40余篇;美国授权专利5项;中国授权发明专利17项;出版专著章节1章。

明安杰,博士,教授级高工,博士生导师,美国波土顿大学公派访问学者,中国有研科技集团有限公司-智能传感功能材料国家重点实验室传感所所长。他长期专注于微纳传感器与智能硬件应用研究,在红外探测、气体传感领域有深厚的研究和技术积累。他曾荣获北京市优秀青年工程师,武汉“3551光谷人才”,山西省技术发明二等奖等。目前担任中国仪器仪表学会微纳器件与系统分会理事、分析仪器分会理事,全国微机电技术标准化委员会(STC32)委员、中国能源研究会电力传感和智能分析委员会委员、北京市优秀青年工程师创新工作室团队负责人(A类)、北京怀柔区科协代表等。近年来他主持了NSFC面上项目、科技部重点研发计划子课题、北京市金桥工程、山东省重点研发等国家、省市级科研项目。与国内外同行及产业界保持长期交流和技术合作,取得了一系列具有自主知识产权的研究成果;在微纳传感国际学术期刊发表学术论文四十余篇,国际学术会议做邀请报告十余次,参与申请发明专利四十余项,授权二十余项,出版译著一部。

沈憧棐,博士,上海巨哥科技股份有限公司创办人,上海市优秀技术带头人,国家级海外高层次人才,获上海市科技进步一等奖。他本科毕业于清华大学物理系,在美国普林斯顿大学(Princeton University)获得电子工程博士学位,毕业后曾在Agere从事半导体光电器件研发,在Brion(ASML)从事光刻成像,在浙江清华长三角研究院从事传感技术开发。他创办的巨哥科技在红外热成像精确测温、中短波红外相机、近红外光谱仪,以及MEMS红外探测器和分光芯片等方向上取得了众多前瞻性的研发成果和丰富的行业应用案例。

周文洪,博士,正高级工程师,毕业于中国科学院上海技术物理研究所,主要从事碲镉汞异质结焦平面探测器的芯片技术研发。现担任武汉高芯科技有限公司副总经理,主持完成基于碲镉汞材料的制冷红外焦平面探测器、基于锑化物超晶格的高性能制冷红外探测器等多个型号的研发与制造。他曾于2017年荣获湖北省技术发明二等奖,2020年荣获湖北省科技进步一等奖,2021年荣获中国专利优秀奖、湖北省优秀共产党员和“武汉楷模”称号。

姚立斌,博士,现任昆明物理研究所副总工程师、研究员、博士生导师。他于2005年获得比利时鲁汶大学(KU Leuven)博士学位,后在新加坡国立大学任教,2010年被引进回国工作,研究方向为混合信号集成电路设计、光电探测、信号读出及成像技术。迄今,他著有英文学术专著及章节各一部,发表学术论文80余篇,申请发明专利40余项。他曾担任IEEE Transactions on Circuits and Systems-II编委,还在中国科学技术大学及南京理工大学任兼职教授,北京理工大学任兼职博士生导师。

吴金,博士,现任东南大学教授、博士生导师,长期从事半导体器件、CMOS模拟及数模混合集成电路与系统等方面的教学和科研工作。他围绕半导体器件模型模拟、模拟IP电路、电源管理集成芯片系统设计与开发等方向开展研究工作,重点开展包含红外智能集成传感系统中的数字型读出电路设计与开发等方面的研究工作,完成2项省基金有关GHz门控单光子探测技术研究。他与中电某研究所合作开展基于盖革模式雪崩倍增二极管(GM-APD)红外单光子探测器阵列读出电路芯片设计研究,研制出用于铟镓砷(InGaAs)GM-APD探测器的64 x 64阵列型红外单光子读出电路,基于光子飞行时间(ToF)检测原理,成功实现测距和各种成像应用。2016年起,结合国家重点研发任务以及紫外电晕检测应用需求,开展碳化硅(SiC)GM-APD紫外单光子计数型线阵读出电路芯片设计研究;2019年起,针对线性模式APD传感器,开展基于弱光积分低噪声检测的多模式读出电路设计研究。2022年起,承担一项国家自然科学基金面上项目,开展光子ToF低功耗高精度检测关键技术研究。为配合读出电路(ROIC)研制,在放大电路、时钟电路、基准电路等方面开展了系统性的研究工作,典定了良好的ROIC芯片实现基础。围绕APD ROIC阵列读出电路,他带领研究团队坚持了10年研究,取得一定理论和实验成果,发表SCI论文20余篇,授权国家发明专利10余项。与相关研究所合作,开展多项新型探测器阵列读出电路的合作攻关工作。

七、培训费用和报名方式咨询

麦姆斯咨询

联系人:王先生

电话:0510-83481111

E-mail:WANGYi@MEMSConsulting.com

五、课程内容

课程一:红外探测、成像及测温技术综述

老师:浙江大立科技股份有限公司 副总经理 姜利军(点此查看老师简介)

红外探测器是一种可以将红外光信号转变为可度量的电信号的换能器。根据能量转换原理,红外探测器通常分为热探测器(热阻效应、热伏效应、热气动效应、热释电效应)和光子探测器(光生伏特效应、光电导效应、光电磁效应、光发射效应)两大类;根据工作温度,可分为非制冷型探测器和制冷型探测器两大类。随着红外探测器在新材料、新结构、新工艺和光机电集成一体化等方面不断探索,各种红外系统及应用也在推陈出新。本课程详解红外探测理论及技术,剖析全球红外探测器产业竞争格局,介绍红外成像及测温应用和市场,为学员们理解后续课程奠定坚实的基础。

课程提纲:

1. 红外探测器概念及技术路线:制冷 vs. 非制冷,热探测器 vs. 光子探测器;

2. 非制冷红外探测器技术:设计、制造及封装;

3. 非制冷红外探测器发展历史、趋势、竞争格局;

4. “新型”热红外探测原理;

5. 红外图像处理及测温技术概述;

6. 红外热成像市场与应用分析。

姜利军,博士,毕业于美国新泽西理工学院(New Jersey Institute of Technology)材料科学与工程学专业,担任浙江大立科技股份有限公司副总经理。他长期从事非制冷红外焦平面探测器研制及生产,先后实现了数款红外探测器的批量化制造和大规模应用。此外,他还担任“核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品(简称:核高基)”、“重大科学仪器设备开发”等国家重点专项负责人。

课程二:量子点红外探测与成像技术及产业化进展

老师:中央民族大学/北京理工大学 教授 唐鑫(点此查看老师简介)

量子点(QD)也被称为半导体纳米晶体,是一种准零维的半导体纳米结构(球形或类球形),直径尺寸一般在2~20纳米范围内,由于电子和空穴被量子限域,连续的能带结构变成具有分子特性的分立能级结构,从而表现出优异的光电特性。胶体量子点具有带隙可调、可溶液制备及加工的特性,在短波红外区域有很强的吸收,在解决短波红外探测器的成本与便携问题方面具有极大潜力。当前,大部分胶体量子点探测器探测波长限于短波红外区域,将探测波长拓展至中波红外与长波红外并提升探测率是未来的重要课题。本课程深入讲解胶体量子点红外探测器核心技术及其在光谱探测及成像方面的应用,最后总结技术发展路线及产业化进展情况。

课程提纲:

1. 红外胶体量子点概述;

2. 单点型量子点红外探测器发展概况;

3. 短波红外量子点成像焦平面阵列;

4. 中波红外量子点成像焦平面阵列;

5. 双色/宽光谱量子点成像焦平面阵列;

6. 量子点焦平面发展路线图及产业化。

唐鑫,博士,中央民族大学理学院院长,北京理工大学教授。2020年入选国家级青年人才,2021年入选中国科协青年人才托举工程,2024年入选中关村U30计划。他主持国家自然科学基金重点项目、国家重点研发计划、北京市科技计划重点项目等国家及省部级科研项目。相关成果入选中国十大光学产业技术(光学类),先后获得吉林省技术发明一等奖、中国光学工程技术发明一等奖、中国计量测试学会科学进步奖一等奖、中国光学工程学会“金燧奖”、全国颠覆性技术大赛优胜奖等科技奖励项。他以第一或通讯作者发表Nature Photonics、Nature Communications、Science Advances、Light:Science & Applications等论文110余篇,并出版英文专著一本《Application of Advanced Quantum Dots Films in Optoelectronics》。唐鑫教授围绕红外成像芯片大面阵、高灵敏、多波段探测需求,创新胶体量子点红外焦平面技术路线,创办“中芯热成科技(北京)有限责任公司”,现为北京市“专精特新”企业、国家级高新技术企业、中关村高新技术企业、创新型及科技型中小企业,并入选北京市自然科学基金依托单位,在工业分选、军用吊舱等领域获得应用。

课程三:基于超构表面的中红外成像和检测原理及应用进展

老师:浙江大学 研究员 马耀光(点此查看老师简介)

中红外波段包含两个大气窗口及分子指纹区,在红外成像与物质检测方面具有重要应用。传统中红外光学器件在成像方面受材料、加工等限制成本昂贵、加工复杂;在检测方面,受分子吸收截面小的限制,检测灵敏度低,对微量化学物质检测具有较大挑战。超构表面(metasurface)是由亚波长尺度的人造单元构成的二维结构阵列,具有体积小、易集成、调控自由度高等特点,能够为制造低成本、轻型化、集成化的中红外光学器件提供一种新的实现方案。表面增强红外吸收能够有效增强分子振动信号,提高检测灵敏度。本课程讲解中红外超构表面在电磁波调控方面的机理及其中红外检测应用的原理,着重阐述超构表面在中红外波段的成像与检测领域的研究进展,包括偏振成像、可调及可重构超表面、与红外焦平面阵列集成的超构表面等。

课程提纲:

1. 三维超构材料与二维超构表面的概念;

2. 超构透镜的特点与优势;

3. 中红外成像与探测的技术原理;

4. 基于超构表面的中红外成像器件与原理;

5. 基于超构表面的中红外探测器件与原理。

马耀光,博士,浙江大学百人计划研究员、博士生导师。2018年入职浙江大学,在任职期间,带领的纳米光学团队(NanoOptics @ ZJU)长期致力于研究介观尺度上光与物质相互作用的机理与相关效应。他目前的研究兴趣包括超构表面器件、计算成像与计算光谱、精密检测与智能传感等方向,其团队研究领域涉及多学科交叉,涵盖科学探索、工程应用等多个方面。近年来,他在包括Science、eLight等国际重要学术期刊上发表40余篇高影响力学术论文,多篇为ESI高被引论文,单篇最高引用超过1000次。2017年、2021年在Science分别发表两篇关于随机结构超构材料的工作,并入选英国物理协会(IOP)旗下Physics World杂志评选“Breakthrough of the Year 2017”、中国科学报社评选的2021年光学领域十大社会影响力成果、中国激光杂志社评选的2021中国光学十大进展、国家科技部评选的2021年度“中国科学十大进展”候选进展。他主持了多项研究项目,包括基金委优青项目、中组部青年特聘专家项目,浙江省杰青、中央军委科技委创新特区项目、国家自然科学基金项目、校企合作项目等,申请并获得授权发明专利三十余项。他还是Science、Nature Electronics、Nature Sustainability等三十余个国际期刊的审稿人;为自然科学基金委、教育部等重点项目、人才项目担任评审专家;担任《中国科学:技术科学》青年编委、《红外与激光工程》青年编委、中国工程院《信息与电子工程前沿(英文)》通讯专家;在国内外知名学术会议多次做邀请报告、担任分会场主席。

课程四:基于光学纳米天线的中波和长波红外探测器

老师:华中科技大学 教授 易飞(点此查看老师简介)

光学纳米天线是一种由亚波长结构组成的超构表面(metasurface)——由具有特殊电磁属性的人工原子按照一定的排列方式组成的二维平面结构,可实现对入射光的振幅、相位、光谱、偏振等参数的灵活调控,具有强大的光场操控能力。利用光学纳米天线调控红外探测器像元的光谱响应,能够实现多光谱窄带探测的技术路线,以摆脱对分立窄带滤光片的依赖。此外,还可以利用大口径的全硅超构透镜替代传统的折射透镜,以构建轻量、无热化长波红外成像的技术路线。本课程从光学纳米天线阵列的工作原理出发,重点讲授基于光学纳米天线的红外探测器及其在气体检测、红外成像与测温领域的应用。

课程提纲:

1. 光学纳米天线阵列的工作原理、结构和材料体系;

2. 基于光学纳米天线的多光谱红外探测器及气体检测应用;

3. 基于光学纳米天线的红外超构透镜及成像与测温应用;

4. 基于光学纳米天线的红外探测器总结与展望。

易飞,博士,华中科技大学光学与电子信息学院教授、博士生导师。他的研究领域包含光子集成电路、纳米光子学、等离激元与超构材料、红外探测成像器件等。本科及硕士毕业于浙江大学信息与电子工程学系。在美国读博期间参与了国防高级研究计划局(DARPA)的“Super Molecular Photonics(MORPH)”项目,开展了基于透明导电氧化物电极的高速低功耗电光调制器的研发工作,并作为访问学者工作于新加坡科技局数据存储研究中心(ASTAR-DSI)。2011年获美国西北大学电子工程与计算机科学系博士学位。后于宾夕法尼亚大学材料科学与工程学系从事博士后研究,期间开展了基于光学天线的光谱/偏振敏感型红外热探测器的研发工作。2015年9月入职华中科技大学光电信息学院工作,主持了国自然青年项目、面上项目、国家重点研发计划课题,装备发展部预先研究领域基金项目、华科-海康威视联合实验室横向技术开发项目、烟台开发区科技领军人才项目等,并参与了国家重点研发计划青年项目、国家重点研发计划子课题。截止目前,他在Nature Photonics、Nature Communications、Science Advances、Nano Letters等期刊上发表论文40余篇;美国授权专利5项;中国授权发明专利17项;出版专著章节1章。

课程五:红外偏振成像技术及应用

老师:华中科技大学 教授 易飞(点此查看老师简介)

偏振是光的重要物理特性之一,地表或大气中的目标在反射、散射、透射和辐射光时会产生由自身特性所决定的特定偏振信息,并且这些偏振信息可用于分析目标的形状轮廓、表面粗糙度、纹理图案以及材料的物理化学特性等。传统的红外成像技术用于获得一定红外光谱波段的光辐射强度图像,而红外偏振成像技术在此基础上增加了新的偏振维度信息,可用于反伪装、抗干扰、提高复杂背景下目标的探测识别能力。近些年,超构光学元件(光学超构表面器件)加速从实验室走向产业界,并赋能红外偏振成像以实现商业化落地。2023年,博升光电推出全球首款偏振结构光3D视觉相机,解决了多径反射、镜面成像等问题,用于工业、物流、服务机器人;Metalenz推出全球首款超构光学偏振传感方案Polar ID,可以准确捕捉人脸独特的“偏振特征”,用于智能手机人脸认证。本课程详解偏振敏感型超构表面及其红外偏振成像应用,总结与展望红外偏振成像技术发展趋势。

课程提纲:

1. 红外偏振成像技术概述;

2. 偏振敏感型超构表面设计;

3. 基于超构表面的红外偏振成像技术;

4. 红外偏振成像技术应用及展望。

易飞,博士,华中科技大学光学与电子信息学院教授、博士生导师。他的研究领域包含光子集成电路、纳米光子学、等离激元与超构材料、红外探测成像器件等。本科及硕士毕业于浙江大学信息与电子工程学系。在美国读博期间参与了国防高级研究计划局(DARPA)的“Super Molecular Photonics(MORPH)”项目,开展了基于透明导电氧化物电极的高速低功耗电光调制器的研发工作,并作为访问学者工作于新加坡科技局数据存储研究中心(ASTAR-DSI)。2011年获美国西北大学电子工程与计算机科学系博士学位。后于宾夕法尼亚大学材料科学与工程学系从事博士后研究,期间开展了基于光学天线的光谱/偏振敏感型红外热探测器的研发工作。2015年9月入职华中科技大学光电信息学院工作,主持了国自然青年项目、面上项目、国家重点研发计划课题,装备发展部预先研究领域基金项目、华科-海康威视联合实验室横向技术开发项目、烟台开发区科技领军人才项目等,并参与了国家重点研发计划青年项目、国家重点研发计划子课题。截止目前,他在Nature Photonics、Nature Communications、Science Advances、Nano Letters等期刊上发表论文40余篇;美国授权专利5项;中国授权发明专利17项;出版专著章节1章。

课程六:仪器用高性能热释电红外探测器关键技术及器件

老师:中国有研科技集团有限公司 主任研究员 明安杰(点此查看老师简介)

热释电红外探测器具有探测率高、响应速度快、制备工艺简单、结构紧凑等特点,广泛应用于医疗与工业气体分析、环保监测、火焰探测与火灾预警、智能制导等诸多领域,在热探测器市场中占有重要地位。中国有研科技集团有限公司经过自主科技攻坚,突破了高性能热释电红外探测器系列关键技术,并具备批量供货的能力,形成了基于电压型、电流型读出,单通道、双通道以及多种滤波片组合的系列化产品,主要应用包括:面向医疗领域医院及家庭的呼吸监测系列仪器;面向工业安全及排放监测领域的CO2、CO、NOx、SO2及CH4系列烷烃类气体识别及浓度测定;室内外空气环境、汽车轿厢空气质量监测、电池安全预警监测;红外光谱仪器以及国防军工等。本课程剖析高性能热释电红外探测器关键技术、研究及产业现状、未来发展趋势,并分享典型应用案例。

课程提纲:

1. 热释电效应及材料体系;

2. 光热电效应及探测器关键技术;

3. 热释电红外探测器研究及产业现状;

4. 热释电探测器件典型应用场景案例分享;

5. 热释电材料及探测器发展趋势。

明安杰,博士,教授级高工,博士生导师,美国波土顿大学公派访问学者,中国有研科技集团有限公司-智能传感功能材料国家重点实验室传感所所长。他长期专注于微纳传感器与智能硬件应用研究,在红外探测、气体传感领域有深厚的研究和技术积累。他曾荣获北京市优秀青年工程师,武汉“3551光谷人才”,山西省技术发明二等奖等。目前担任中国仪器仪表学会微纳器件与系统分会理事、分析仪器分会理事,全国微机电技术标准化委员会(STC32)委员、中国能源研究会电力传感和智能分析委员会委员、北京市优秀青年工程师创新工作室团队负责人(A类)、北京怀柔区科协代表等。近年来他主持了NSFC面上项目、科技部重点研发计划子课题、北京市金桥工程、山东省重点研发等国家、省市级科研项目。与国内外同行及产业界保持长期交流和技术合作,取得了一系列具有自主知识产权的研究成果;在微纳传感国际学术期刊发表学术论文四十余篇,国际学术会议做邀请报告十余次,参与申请发明专利四十余项,授权二十余项,出版译著一部。

课程七:微测辐射热计红外探测器技术及应用

老师:上海巨哥科技股份有限公司 创始人兼董事长 沈憧棐(点此查看老师简介)

基于MEMS技术的微测辐射热计探测器是目前最成熟、市场占有率最高的主流非制冷红外探测器,已经成为体温筛查、车载夜视、工业检测等民用热成像领域的主力军。这种红外探测器主要利用氧化钒(VOx)薄膜、非晶硅(a-Si)等热敏材料的电阻变化来测量辐射热量(物理过程:吸热产生温升→电阻变化→读出信号),其结构材料的热导率与MEMS制造工艺能力共同决定着探测器的性能。同时由于绝热需要,微测辐射热计探测器通常采用真空金属/陶瓷封装,这增加了封装的难度与成本。为此,晶圆级真空封装应运而生,可有效降低成本,促进消费类应用。本课程全面讲授微测辐射热计探测器的工作原理、关键技术、产业现状及技术趋势,最后介绍典型红外热成像系统及应用。

课程提纲:

1. 红外热成像基本原理及红外探测技术路线;

2. 微测辐射热计红外探测器工作原理、结构及材料体系;

3. 微测辐射热计红外探测器设计、制造、封装和测试;

4. 微测辐射热计红外探测器产业现状及技术趋势;

5. 红外热成像系统及应用:机器视觉、过程监控、设备维护、消费类应用。

沈憧棐,博士,上海巨哥科技股份有限公司创始人、董事长兼总经理。他毕业于清华大学物理系,获普林斯顿大学电子工程博士学位,博士期间有关有机半导体表面与界面物理的论文被上千次引用。他曾任职于Agere Systems和Brion Technologies(ASML),从事VCSEL和纳米分辨率CCD等光电器件研发。他在硅谷合伙创业期间以及回国后在浙江清华长三角研究院期间从事MEMS传感技术研发,2008年创办上海巨哥科技股份有限公司,在红外热成像精确测温、中短波红外相机、近红外光谱仪,以及非制冷红外焦平面和光谱分光芯片等方向上取得了众多前瞻性的研发成果和丰富的行业应用案例,获得上海市优秀技术带头人、国家级海外高层次人才、上海市科技进步一等奖等荣誉。

课程八:碲镉汞(HgCdTe)红外探测器及应用

老师:武汉高芯科技有限公司 副总经理 周文洪(点此查看老师简介)

碲镉汞(HgCdTe)属于带隙可调半导体材料,凭借其在宽红外波段(1~16微米)展现出的超高性能,在红外探测器领域扮演着不可替代的角色,目前是重要战略及战术应用中的首选材料体系。而掺杂调控技术直接影响着碲镉汞红外探测器的电学性能,在短波和中波红外波段,碲镉汞材料常采用本征掺杂;在长波红外波段,碲镉汞材料多采用非本征掺杂,以解决少子寿命减小及暗电流增大问题。空间遥感、气象探测、航空航天以及军事侦测是碲镉汞探测器的主要阵地,近年来也逐渐在搜索救援、气体检测等民用领域凸显身影。本课程将从光子探测器的工作原理及敏感材料出发,重点剖析碲镉汞红外探测器的主要技术问题和解决方案,并探讨其产业现状及应用前景。

课程提纲:

1. 碲镉汞材料的技术特点;

2. 碲镉汞红外探测器的批量制造;

3. 碲镉汞红外探测器的技术发展;

4. 碲镉汞红外探测器市场与供应商;

5. 碲镉汞红外探测器的应用。

周文洪,博士,正高级工程师。他毕业于中国科学院上海技术物理研究所,主要从事碲镉汞异质结焦平面探测器的芯片技术研发。他现担任武汉高芯科技有限公司副总经理,主持完成基于碲镉汞材料的制冷红外焦平面探测器、基于锑化物超晶格的高性能制冷红外探测器等多个型号的研发与制造。他曾于2017年荣获湖北省技术发明二等奖,2020年荣获湖北省科技进步一等奖,2021年荣获中国专利优秀奖、湖北省优秀共产党员和“武汉楷模”称号。

课程九:锑化物超晶格红外探测器

老师:武汉高芯科技有限公司 副总经理 周文洪(点此查看老师简介)

Ⅱ类超晶格(T2SL)是一种人工光电材料,其体系主要由InAs、GaSb和AlSb构成。通过设计这种材料的能带结构,可使探测器的响应光谱覆盖整个红外波段范围。锑化物Ⅱ类超晶格材料具有俄歇复合率低、电子有效质量大、材料均匀性好等特点,在高性能制冷型红外探测器领域具有一席之地。与碲镉汞红外探测器相比,Ⅱ类超晶格探测器具有更低的暗电流及更高的工作温度;与量子阱红外探测器相比,Ⅱ类超晶格探测器具有更高的量子效率及更长的载流子寿命。提高制冷型红外探测器工作温度的关键在于降低器件的暗电流、提高器件的量子效率。因此,除了在能带结构及材料生长领域进行不断的研究开发,器件制备领域也是一个重要的优化方向。本课程详解锑化物超晶格红外探测器技术特点、发展趋势、批量制造及典型应用。

课程提纲:

1. 制冷红外探测器发展历程;

2. 锑化物超晶格红外探测器的技术特点;

3. 锑化物超晶格红外探测器的技术发展;

4. 锑化物超晶格红外探测器的批量制造;

5. 锑化物超晶格红外探测器的应用。

周文洪,博士,正高级工程师。他毕业于中国科学院上海技术物理研究所,主要从事碲镉汞异质结焦平面探测器的芯片技术研发。他现担任武汉高芯科技有限公司副总经理,主持完成基于碲镉汞材料的制冷红外焦平面探测器、基于锑化物超晶格的高性能制冷红外探测器等多个型号的研发与制造。他曾于2017年荣获湖北省技术发明二等奖,2020年荣获湖北省科技进步一等奖,2021年荣获中国专利优秀奖、湖北省优秀共产党员和“武汉楷模”称号。

课程十:红外焦平面探测器读出电路设计

老师:昆明物理研究所 副总工程师、研究员 姚立斌(点此查看老师简介)

红外焦平面探测器芯片组通常由焦平面阵列(FPA)芯片和读出电路(ROIC)芯片通过互连而成,用于获取红外图像信号。读出电路的基本功能是进行红外光电信号的读取、处理以及多路传输。读出电路是红外焦平面探测器组件的重要组成部分,其性能对探测器乃至整个红外成像系统的性能有重大影响。为了获得更高的空间分辨率和光谱分辨率,红外焦平面探测器正朝着大面阵、小像素、多色化的方向发展,这对读出电路设计提出了诸多挑战。数字读出电路是针对超大规模、多色红外探测器的数据传输率瓶颈问题的解决方案。而且基于数字读出技术,可以实现片上数字处理功能,真正实现“智能型”红外焦平面探测器。本课程综述红外焦平面探测器读出电路发展之路,在红外成像系统应用的背景下深入讲解读出电路信号链路、各电路模块及读出电路总体设计。本课程有助于加深对红外探测器及其系统应用的理解,适合于红外焦平面探测器研发人员、红外光电系统研发人员参与。

课程提纲:

1. 红外焦平面探测器及读出电路;

2. 红外焦平面探测器读出电路发展现状;

3. 红外焦平面探测器读出电路信号链路分析;

4. 红外焦平面探测器读出电路设计;

5. 红外焦平面探测器读出电路技术展望。

姚立斌,博士,现任昆明物理研究所副总工程师、研究员、博士生导师。他于2005年获得比利时鲁汶大学(KU Leuven)博士学位,后在新加坡国立大学任教,2010年被引进回国工作,研究方向为混合信号集成电路设计、光电探测、信号读出及成像技术。迄今,他著有英文学术专著及章节各一部,发表学术论文80余篇,申请发明专利40余项。他曾担任IEEE Transactions on Circuits and Systems-II编委,还在中国科学技术大学及南京理工大学任兼职教授,在北京理工大学任兼职博士生导师。

课程十一:高性能红外集成传感读出电路设计

老师:东南大学 教授 吴金(点此查看老师简介)

在机载激光探测和武器制导应用中,一般需要广角红外成像与激光测距成像配合实现目标识别。国内外已有诸多学者实现了基于共口径或多组光学系统的红外复合探测系统。此类系统中往往需要多条光路和多个焦平面阵列进行成像,通过后期数据处理进行数据融合,增加了系统成本和复杂度,而且为多种传感器的视场对齐和图像融合带来了难度。而主/被动双模式测距成像系统只需一组焦平面阵列和光学通路就能实现主动激光成像和被动热成像,系统运行效率高、成本低、尺寸和重量小,拥有良好的应用前景,已成为红外激光雷达的关键技术和发展趋势之一,并催生主/被动红外成像读出电路芯片的需求,该芯片设计难点在于需要在很小的像元面积内实现多种成像功能。本课程从红外传感器的读出电路需求出发,重点讲解被动红外成像、主动红外测距等多功能读出电路设计要点,最后总结与展望红外集成传感读出电路。

课程提纲:

1. 红外传感器读出电路(ROIC)概述:类型与需求;

2. 针对光电流信号的电阻感应与电容积分检测电路设计;

3. 针对红外飞行时间(ToF)信号的TDC电路设计;

4. 多功能红外集成传感器读出电路设计;

5. 红外集成传感读出电路总结与展望。

吴金,博士,现任东南大学教授、博士生导师,长期从事半导体器件、CMOS模拟及数模混合集成电路与系统等方面的教学和科研工作。他围绕半导体器件模型模拟、模拟IP电路、电源管理集成芯片系统设计与开发等方向开展研究工作,重点开展包含红外智能集成传感系统中的数字型读出电路设计与开发等方面的研究工作,完成2项省基金有关GHz门控单光子探测技术研究。他与中电某研究所合作开展基于盖革模式雪崩倍增二极管(GM-APD)红外单光子探测器阵列读出电路芯片设计研究,研制出用于铟镓砷(InGaAs)GM-APD探测器的64 x 64阵列型红外单光子读出电路,基于光子飞行时间(ToF)检测,成功实现测距和各种成像应用。2016年起,结合国家重点研发任务以及紫外电晕检测应用需求,开展碳化硅(SiC)GM-APD紫外单光子计数型线阵读出电路芯片设计研究;2019年起,针对线性模式APD传感器,开展基于弱光积分低噪声检测的多模式读出电路设计研究。2022年起,承担一项国家自然科学基金面上项目,开展光子ToF低功耗高精度检测关键技术研究。为配合读出电路(ROIC)研制,在放大电路、时钟电路、基准电路等方面开展了系统性的研究工作,典定了良好的ROIC芯片实现基础。围绕APD ROIC阵列读出电路,他带领研究团队坚持了10年研究,取得一定理论和实验成果,发表SCI论文20余篇,授权国家发明专利10余项。与相关研究所合作,开展多项新型阵列读出电路的合作攻关工作。

六、培训报名及培训赞助咨询

报名咨询:请发送电子邮件至PENGLin@MEMSConsulting.com,邮件题目格式为:报名+红外探测与成像技术+单位简称+人数。

培训赞助:请致电联系彭女士(17368357393),或麦姆斯咨询固话(0510-83481111)。

麦姆斯咨询

联系人:彭女士

电话:17368357393

E-mail:PENGLin@MEMSConsulting.com